致敬新疆榜样丨刘亮程:土地为纸,书写万物新疆

天山网-新疆日报记者 高芳

10月18日,成都天府书展的阿来书房内座无虚席。当新疆作家刘亮程分享自己新作《长命》中对生命本质的思考时,全场听众屏息凝神。这位从玛纳斯河畔走出来的茅盾文学奖得主,从《一个人的村庄》到《本巴》,再到如今的《长命》,六十余载岁月中,始终以新疆大地为根,用文字编织出连接传统与现代、生命与亡灵的文学世界,成为名副其实的“新疆文化名片”。

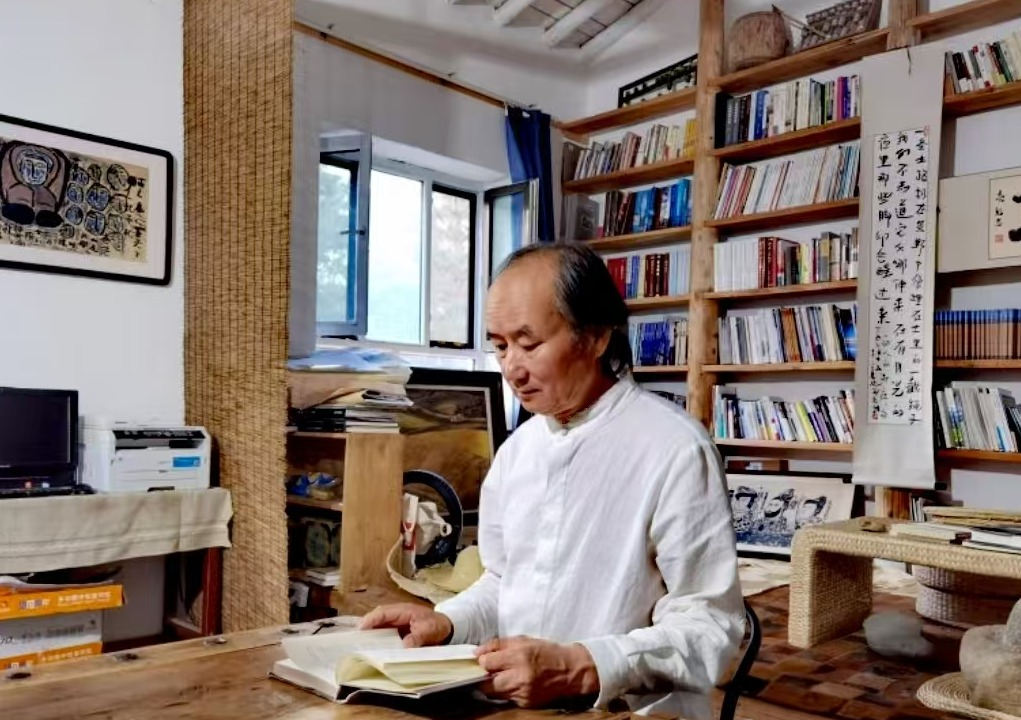

刘亮程在书房。资料图

“我的相貌和文字都充满了新疆气息。”刘亮程在《在新疆》的题记中写下的这句话,恰是他创作生涯的生动注脚。1962 年,他出生在玛纳斯河畔靠近古尔班通古特沙漠的偏远村庄,少年时在乡村里度过的时光,成为他文学创作的最初养分。“乡村的夜晚连灯光都没有,走过时感觉后面跟着脚步声,大人说是回音,我们却知道那是另一个人。”这种对天地万物的敏感感知,日后化作他文字中的灵性。他此后的人生很少离开土地,常居乡村耕读写作,书斋外的天山雪色与乡间小路,是他的文学日常。

刘亮程的文学根系,深植于北疆黄沙梁的泥土之中,那个地图上找不到名字的村庄,承载了他最初的生命体验——当农民时种过的庄稼、做农机管理员时听过的风声、与虫鸟相伴的日夜,都化作了文学创作的源头活水。“我们用一生的时间在心中构筑自己的村庄,用最早看见的天空、星辰,最先领受的阳光、雨露和风。”1998年,《一个人的村庄》出版,使刘亮程声名鹊起。这部充满诗意与哲思的散文集,以人畜共生、万物有灵的视角,描绘了新疆乡村的风土人情,让读者首次领略到新疆乡土文学的独特魅力。在书中,他写驴的智慧、草木的低语、风沙的轨迹,将新疆的干燥与辽阔、宁静与生机融入每一个文字。

离开黄沙梁进城后,刘亮程将目光投向天山以南,多次深入库车老城、阿不旦村等地挖掘南疆的人文密码。在《库车行》《驴车上的龟兹》等作品中,他从最初的见闻记录,逐渐走向对南疆生活的深度描摹,让“一个人的村庄”版图扩展至整个新疆。这种跨越天山的文学实践,在长篇小说《凿空》中达到巅峰。他以阿不旦村为原型,将隐秘历史与乡村日常交织,展现出新疆多元一体文化的交融共生,让新疆的地域特色与人文精神在文字中鲜活绽放。

刘亮程题写的木垒书院碑文。资料图

此后,刘亮程的创作不断突破自我,却始终未离新疆这片沃土。2010年,他耗时10年写成的《在新疆》荣获第六届鲁迅文学奖,书中收录的散文记录了他在南疆老城的行走见闻,剃头匠的手艺、古币商的故事、木卡姆艺人的吟唱,都成为他笔下的新疆符号。2023年,以史诗《江格尔》为灵感创作的《本巴》摘得茅盾文学奖,这部充满奇幻色彩的长篇小说,将新疆各民族的文化基因融入叙事,被中国作协副主席李敬泽誉为是“对中华民族共同体、我们共同的多民族灿烂文化和伟大遗产的致敬之作”。

在刘亮程的创作道路上,新疆各民族的文化滋养始终如影随形。十多年前,在和布克赛尔蒙古自治县的草原之夜,80多岁的江格尔齐加·朱乃的吟唱让他震撼:“牧民们围坐毡房,琴声与歌声把天说黑又说亮,那一刻我与祖先和万物相通。”这段经历成为《本巴》的创作源头,他以史诗《江格尔》为根基,用“搬家家”“捉迷藏”等游戏重构时间,让“人人活在25岁”的史诗想象有了现代小说的逻辑。“当你站在新疆看中国的时候,你的眼中不仅仅有黄河、长江,还会有塔里木河、额尔齐斯河、伊犁河;你的眼中不仅仅有泰山、黄山、庐山,还会有天山、昆仑山、阿尔泰山;你的眼中不仅仅有唐宋诗词,还会知道唐宋诗词之外我们国家的两大史诗《江格尔》和《玛纳斯》,还有维吾尔族悠久的木卡姆诗歌,哈萨克族、蒙古族等各个民族的文学和文化。(刘亮程《当你站在新疆看中国》)”这段话,是他对新疆多民族文学滋养的深情表白。

刘亮程的文字不仅在国内引发共鸣,更跨越国界成为文化交流的桥梁。今年5月,他的作品《捎话》阿拉伯语版在阿布扎比国际书展首发,随后在22个国家推广发行。“作家是人类心灵的捎话人,希望我的文字像风一样吹向世界。”他的愿望正在变为现实。

从《一个人的村庄》被翻译成十余种语言,到《本巴》在海外引发对新疆史诗文化的关注,再到《捎话》走进阿拉伯世界,刘亮程用独特的叙事,让国际社会看到了新疆的文化厚度。埃及汉学家艾哈迈德·赛义德评价:“他打通了民族传统与世界经验,让新疆故事具有了普遍的人类价值。”这种跨越文化的传播力,源于他作品中对人性的深刻洞察,更源于新疆文化本身的多元魅力。

2014年,刘亮程做出一个影响深远的决定:离开城市,在木垒哈萨克自治县菜籽沟村创办木垒书院。他保留性收购旧学校院落,亲手修缮房屋、开辟菜地、打造耕读园、举办国学讲座……让这里成为一个集文学创作、文化交流与田园生活于一体的文化地标。如今,木垒书院游人如织,每年接待上千名研学师生,人们在此体验春种秋收,也可聆听刘亮程亲自讲解虫鸣草长中的生命哲理。今年5月揭牌的刘亮程工作室,更将文学创作与影视转化、研学开发结合,探索“文化+旅游+乡村振兴”的新路径。

如今的刘亮程身兼新疆作协主席与木垒书院院长,在保持旺盛的创作精力的同时,他依然保存着农民般的质朴。他和村民聊庄稼长势,在雪天里观察动物的足迹,“我在新疆写作,写的也是新疆题材。我的所有文学,都在努力理解和呈现这块土地上的生活和梦想。”他的这句话,正成为许多新疆作家的创作信条。