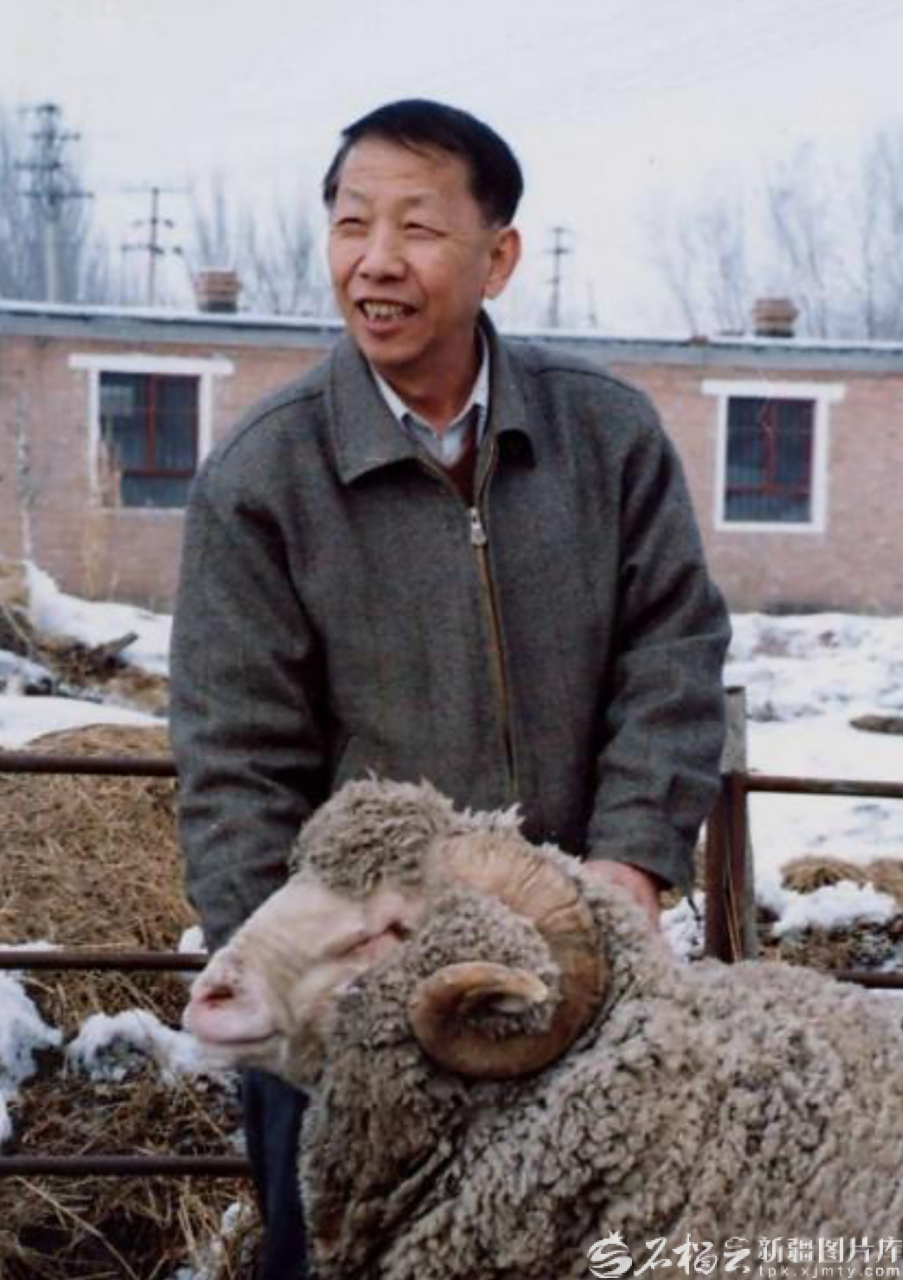

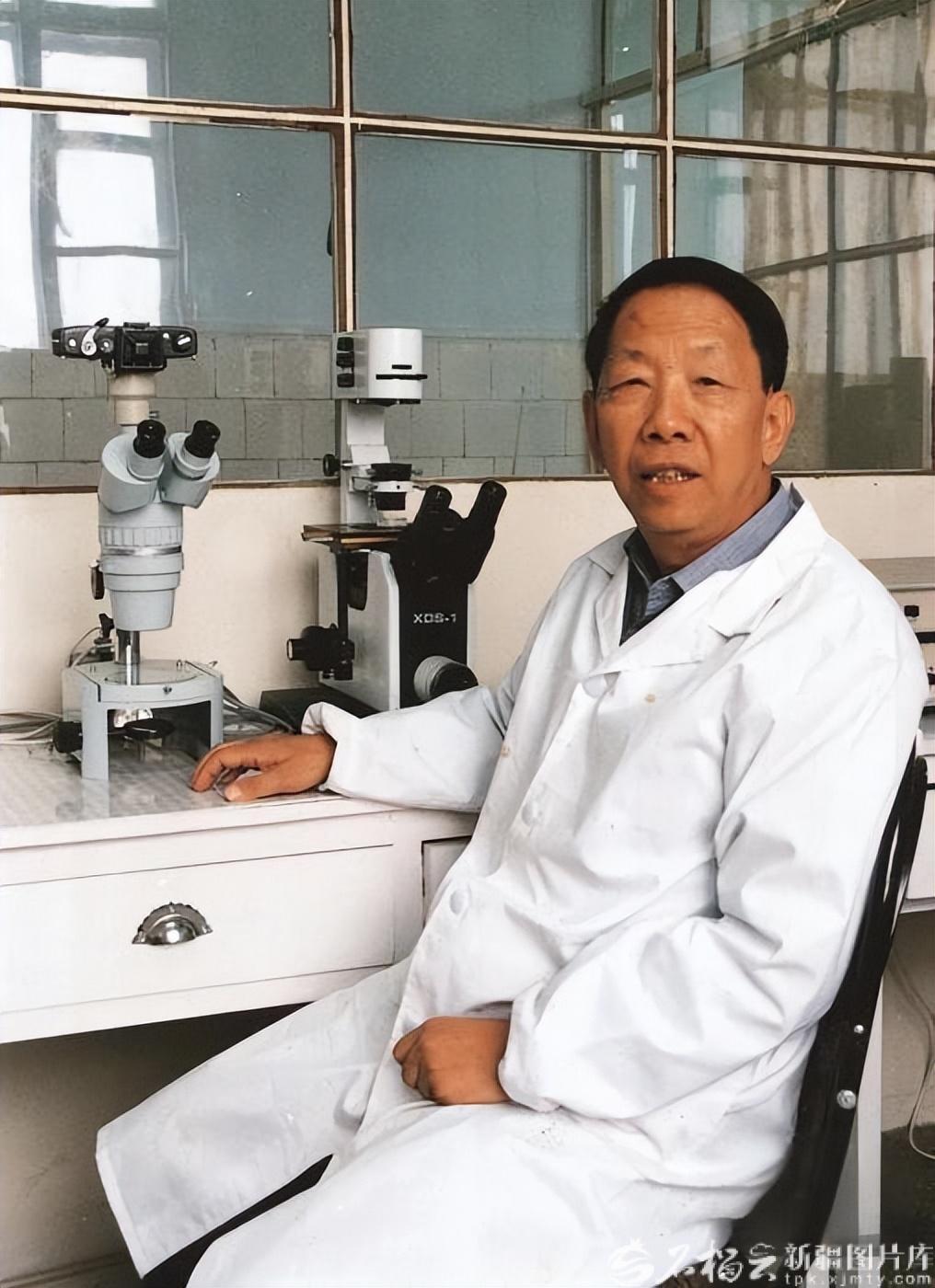

致敬新疆榜样丨刘守仁:“羊院士”的天山情缘

天山网-新疆日报记者 张磊

“到最艰苦的地方,干最艰苦的工作。”1955年7月,南京农学院(现南京农业大学)的一名毕业生郑重地把这句话写在分配志愿书上。随后,他提着两箱书,一路颠簸来到乌鲁木齐,从此一生与新疆结缘。

他就是刘守仁,我国著名羊与羊毛学、绵羊育种专家,兵团首位中国工程院院士,被称为“中国细毛羊之父”。扎根边疆近70年,他为我国绵羊育种事业发展和人才培养作出了卓越贡献。

初来新疆,刘守仁被分配到位于乌鲁木齐市的新疆八一农学院(现新疆农业大学),任教两个月后,他不断向组织申请到最基层去工作。1955年11月,刘守仁如愿来到新疆生产建设兵团第八师紫泥泉种羊场,成为一名畜牧技术员。

刘守仁

彼时的紫泥泉种羊场放养的多是属于粗毛羊的本地土种羊。这些羊耐高寒、耐粗饲,但毛粗、色杂,产量又低,只能捻粗绳、卷土毡,难以满足高档毛料的纺织需求。而新中国刚起步的毛纺工业,急需细羊毛做纺织毛料。种羊场购入的阿尔泰细毛羊虽体大毛细,却适应不了当地气候,难以生存。刘守仁有了个大胆的想法,他要把从苏联引进的阿尔泰细毛羊的皮,“披”到本地粗毛羊身上。

此后几年间,刘守仁白天学放羊,熟悉绵羊习性;晚上就钻进“地窝子”,潜心研究遗传学与选种知识,收集整理阿尔泰细毛羊的类型和谱系。没有实验室,他就用墨水瓶当试管,土火墙当烘干箱,放大镜当显微镜,镊子当计数器……无数个夜晚,他都在灯下数着一平方厘米内的羊毛根数,反复记录、分析数据。

1957年,第一代杂交羊诞生,可困难却接踵而至。第一代杂交羊毛色逐渐变杂,第二代死亡率高达40%。关关难过关关过,刘守仁没有气馁,又开始新的尝试。他白天跟着羊群翻山越岭,晚上挑灯研究遗传学。1965年,杂交羊成活率终于提升至98%。三年后,刘守仁带领团队培育出真正属于中国的细毛羊优良品种“新疆军垦型细毛羊”,不仅彻底结束了我国细毛羊依赖进口的历史,还打破了国际绵羊育种史上培育新品种需要几十年甚至上百年的局面。

但这种羊与国外的澳大利亚羊相比,品质差距任然较大。1972年,刘守仁开始尝试将进口的国际顶级澳大利亚美利奴公羊,与军垦细毛羊进行杂交育种。经过不断尝试,1985年,“中国美利奴(新疆军垦型)细毛羊”成功育成并通过国家鉴定,达到国际优质毛纺原料水平。

近70年时间里,刘守仁及其团队先后培育出2个新品种及9个新品系,他创立的“血亲级进育种”“品种品系齐育并进”“种羊综合特培”“三级繁育体系建设”“绵羊基因先决育种”等系列创新育种技术体系,为育种理论和技术创新、细毛羊种质资源的提升与产业化发展作出了重大贡献。

荣誉接踵而来:从全国科学大会受表彰,到屡获国家科技进步奖;从全国人大代表,到中国工程院院士。不少科研院所、企业纷纷上门拜访,以优厚待遇重金聘请,刘守仁一一谢绝:“一个科学家,离开事业人生还有什么意义?细毛羊在新疆,我就在新疆!”

刘守仁

1989年,刘守仁调任新疆农垦科学院院长。上任之初,全院没有一个博士。他多方奔走引才,却因当时边疆条件艰苦鲜有回响。“人才引不来,我们就自己培养!”在刘守仁的感召下,新疆农垦科学院逐步英才汇聚,先后有十几位博士从海内外高校深造归来,在这里酝酿着新的突破。

2016年,以刘守仁为首席科学家的“省部共建绵羊遗传改良与健康养殖国家重点实验室”获批;2018年以来,已年过八旬的他仍带领团队攻关,研究培育产肉性能好、繁殖率高的肉用绵羊新品种“新疆白”。

2023年6月11日,89岁的刘守仁在石河子安详离去。但他培育的细毛羊仍在天山脚下繁衍生息,他培养的人才继续攻关着“新疆白”新品种。这片他奉献了一生的土地上,“羊院士”的故事仍在流传,他的赤子之心、科研担当与奉献精神,化作一束不灭的光,始终照亮着后辈的前行之路。